Industriepolitik ist die harte Wahrheit

Dies ist Teil 3 einer siebenteiligen Serie über politische Strategie, Klimapolitik, Widerspruch und die Frage, wie Systeme überleben, die sich selbst nicht genügen. Wenn du Teil 1 und Teil 2 noch nicht gelesen hast, findest du sie hier: TEIL 1 und TEIL 2

Die Texte entstanden im Rahmen einer Chinareise im September 2025, gemeinsam mit einer Wirtschaftsdelegation. Sie sind bewusst essayistisch, zugespitzt, manchmal spekulativ. Die Fakten stimmen im Großen. Die Perspektive ist meine. Feedback jederzeit willkommen.

Vom Makel zur Marke: Wie „Made in China“ uns überholt hat

Wenn man heute durch einen Huawei-Store in Shanghai geht, wirkt das wie ein Blick in eine Zukunft, die sich vom Westen entkoppelt hat. Nicht ideologisch, sondern technologisch. Smartphones, Tablets, Smartwatches, alles auf Augenhöhe mit Apple. Daneben: Autos. Elektrolimousinen, die aussehen wie die luxuriöse Kreuzung aus einem Tesla und einem Maybach. Preis? Rund 30.000 Euro. Fast unfassbar. Eine eigene Modellpalette, eigene Chips, eigenes Betriebssystem, eigene Supply Chain. Kein Spott, kein Nachbau. Hier steht nicht mehr „Made in China“ als Warnung. Sondern als Ansage. Und man fragt sich: Wie ist das passiert?

Auch „Made in Germany“ war einst eine Schmähbezeichnung, eine britische Verbraucherschutzmaßnahme gegen billige deutsche Konkurrenz, gedacht als Warnhinweis für die Kundschaft: Vorsicht, das ist deutsche Billigware. England wollte seine Konsumenten vor der billigen Konkurrenz aus dem aufstrebenden Kaiserreich schützen. Doch das Label wirkte anders als gedacht. Es wurde zum Gütesiegel. Deutsche Produzenten verstanden es als Herausforderung und begannen, Qualität zu liefern, bis aus der Warnung eine Empfehlung wurde. „Made in China“ hat nun, leise und entschlossen, denselben Weg eingeschlagen. Zuerst kam die Masse, dann die Effizienz, jetzt kommt die Qualität.

Und während sich das Bild im Ausland längst dreht, halten wir in Deutschland weiter an alten Narrativen fest. Als sei „Made in China“ immer noch ein Versprechen auf Reklamation. Als würde das alles schon wieder vorbeigehen. Doch das wird es nicht. Das Label, das einst ein Makel war, wurde durch politische Weichenstellungen und unternehmerischen Willen zur Marke. Deutschland war einmal der Emporkömmling, heute ist es China. Und wer daraus nichts lernt, wird morgen vielleicht nicht nur von einem neuen Billigstandort überholt, sondern von einem System, das ganz anders funktioniert. Vielleicht trägt dann nicht mehr ein Land, sondern ein Algorithmus das Etikett: „Made with AI“. Und wer dann noch immer auf alten Ruhm oder industrielle Beharrungskräfte setzt, wird auch diesen Wandel verschlafen und am Ende wieder nur staunend zusehen.

Wie aus einer Zulassungsregel Industriepolitik wurde

Während Deutschland also über ein Verbot des Verbrennungsmotors diskutiert, mal als Klimamaßnahme, mal als Symbolfrage, mal als Kulturkampf, hat China längst gehandelt, um seine Industrie zur besten der Welt zu machen. Nur eben anders. Kein spektakuläres Verbot, keine Sonntagsrede, keine Schlagzeile für Talkshows. Sondern: ein nüchterner Plan. Eine Abfolge von Entscheidungen, eine Architektur aus Anreizen, Vorteilen und staatlich orchestrierter Infrastruktur.

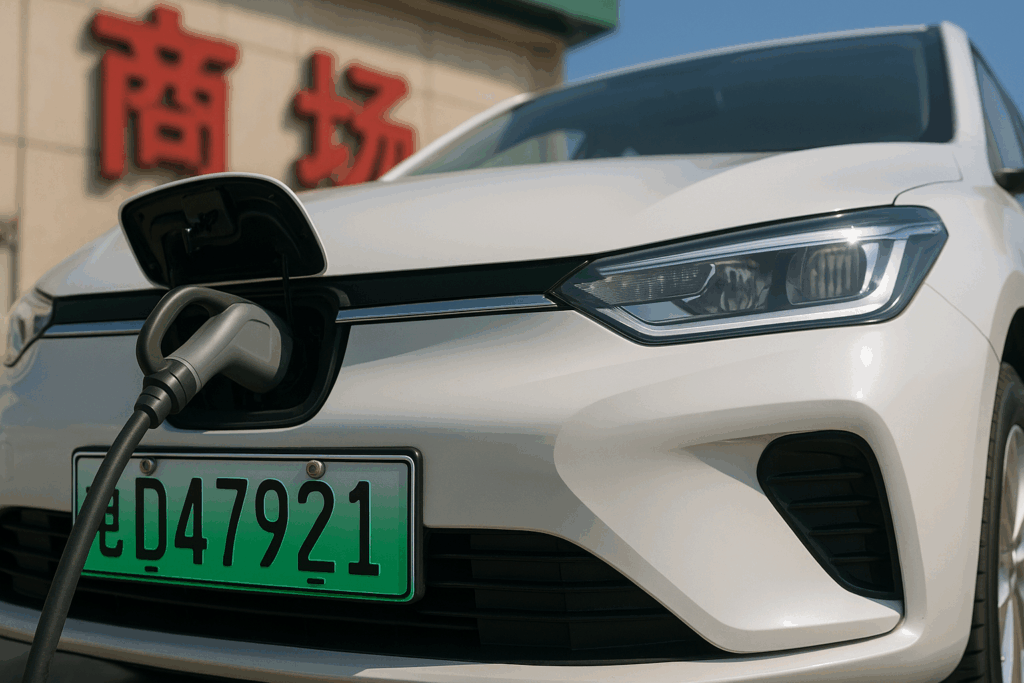

In Städten wie Shanghai oder Peking entscheidet beispielsweise das Nummernschild darüber, ob man überhaupt ein Auto zulassen darf. Für klassische Verbrenner braucht es eine Lizenz, für die man sich in einem Zufallsverfahren bewerben muss: Die sogenannte Zulassungslotterie. Für Elektroautos? Keine Lotterie. Kein Warten. Einfach anmelden. Das ist Politik mit Wirkung.

Und in Deutschland? Deutschland hat seit 2017 etwa 1,9 Milliarden Euro für den Ausbau von Schnellladesationen ausgegeben. Auf dem Papier klingt das nach Entschlossenheit, immerhin ist es mehr als je zuvor. Es reicht für Modellprojekte, Ladeparks an Autobahnen, einige Fördertöpfe.

Aber China investierte allein bis 2022 rund 230 Milliarden Dollar in den Aufbau seiner Elektromobilität. Nicht punktuell, sondern entlang der gesamten Kette: Rohstoffe, Forschung, Batteriewerke, öffentliche Flotten, Schnelllader, Stromnetze. Das ist kein Zuschussprogramm, sondern ein industriepolitischer Rahmen, der die Spielregeln grundlegend verändert – ein echter Game-Changer. Dazu kamen Steuererleichterungen, städtische Privilegien, Schnellspuren, Zulassungsvorteile. Wer fragt, warum dort der Hochlauf gelingt, findet die Antwort in dieser Zahl: 230 Milliarden Dollar.

In China fahren heute rund 70 Prozent aller E-Busse der Welt. In Deutschland: knapp 2.500. In Shanghai ist der öffentliche Nahverkehr in der Innenstadt längst emissionsfrei. Nicht, weil es eine gute Idee war, sondern weil es ein politischer Auftrag war. Weil Kommunen nicht nur durften, sondern mussten. Und weil die Mittel da waren. Kein Streit um Förderlinien. Kein Verteilungskampf zwischen Kommunen. Kein Antragsstau. Sondern Umsetzung.

In Deutschland hingegen? Ein Zuschussprogramm. Eine Ausschreibung. Eine Debatte. Und ein Streit darüber, ob zuerst Berlin oder Buxtehude einen Antrag stellen darf. Wenn der Förderbescheid dann endlich kommt, ist die Technologie überholt und der Anbieter längst pleite. Es fehlt nicht an Engagement. Aber es fehlt an Architektur. Was bei uns wie Politik aussieht, ist oft ein Selbstgespräch der Bürokratie. Man macht irgendwann irgendwas, weil man vielleicht irgendeine Genehmigung hat, aber nicht, weil es in einen größeren industriepolitischen Plan passt.

Wenn der Maßstab abhanden kommt

Dabei wäre der fianzielle Maßstab auch in Deutschland leicht völlig anders zu setzen. Die gesetzliche Rentenversicherung beispielsweise kostet den Staat rund 120 Milliarden Euro: jedes Jahr. Nicht nur für Pflege oder Existenzsicherung, sondern zum Großteil für ein gut abgesichertes Drittel der Gesellschaft, das davon Kreuzfahrten bucht, Thermomix-Kurse besucht und sich energetische Sanierungen fördern lässt, die es sich auch ohne Förderung leisten könnte.

Und während diese Milliarden Monat für Monat ganz selbstverständlich fließen (12 Milliarden pro Monat!), streitet die Politik darüber, ob man fünf Milliarden für eine Batteriefabrik oder zehn für einen Halbleiterfonds bereitstellen kann auf fünf Jahre gestreckt, mit Bedingungen, Evaluierungen, Deckelungen.

Man stelle sich vor: Ein Viertel dieser jährlichen Rentensumme, 30 Milliarden Euro, über fünf Jahre investiert in Ladeinfrastruktur, Batterieproduktion, Halbleiterentwicklung, kritische Rohstoffe. Deutschland wäre nicht Bittsteller im globalen Wettbewerb, sondern Gestalter. Nicht nur trübes Vorbild aus alten Tagen, sondern ein echter aktueller Player. Aber stattdessen subventionieren wir Frühbucherrabatte auf der Aida für Rentner. Und wundern uns, warum in Shanghai Autos entwickelt werden, die in Deutschland nicht einmal geladen werden könnten.

Und das hat Folgen. BYD hat die deutschen Hersteller längst überholt. Huawei verkauft Autos mit integrierter Software, Navigation, Sprachsteuerung und das unter einem Dach. Der Showroom in Shanghai sieht aus wie ein Apple Store, nur dass er neben Tablets und Smartphones Autos verkauft. Autos so luxuriös wie ein Maybach, so günstig wie ein Polo, so softwaregetrieben wie ein Tesla. Womit genau will Wolfsburg darauf eigentlich noch antworten? Mit dem Redesign des ID.3?

Strategisch blind auf Sicht

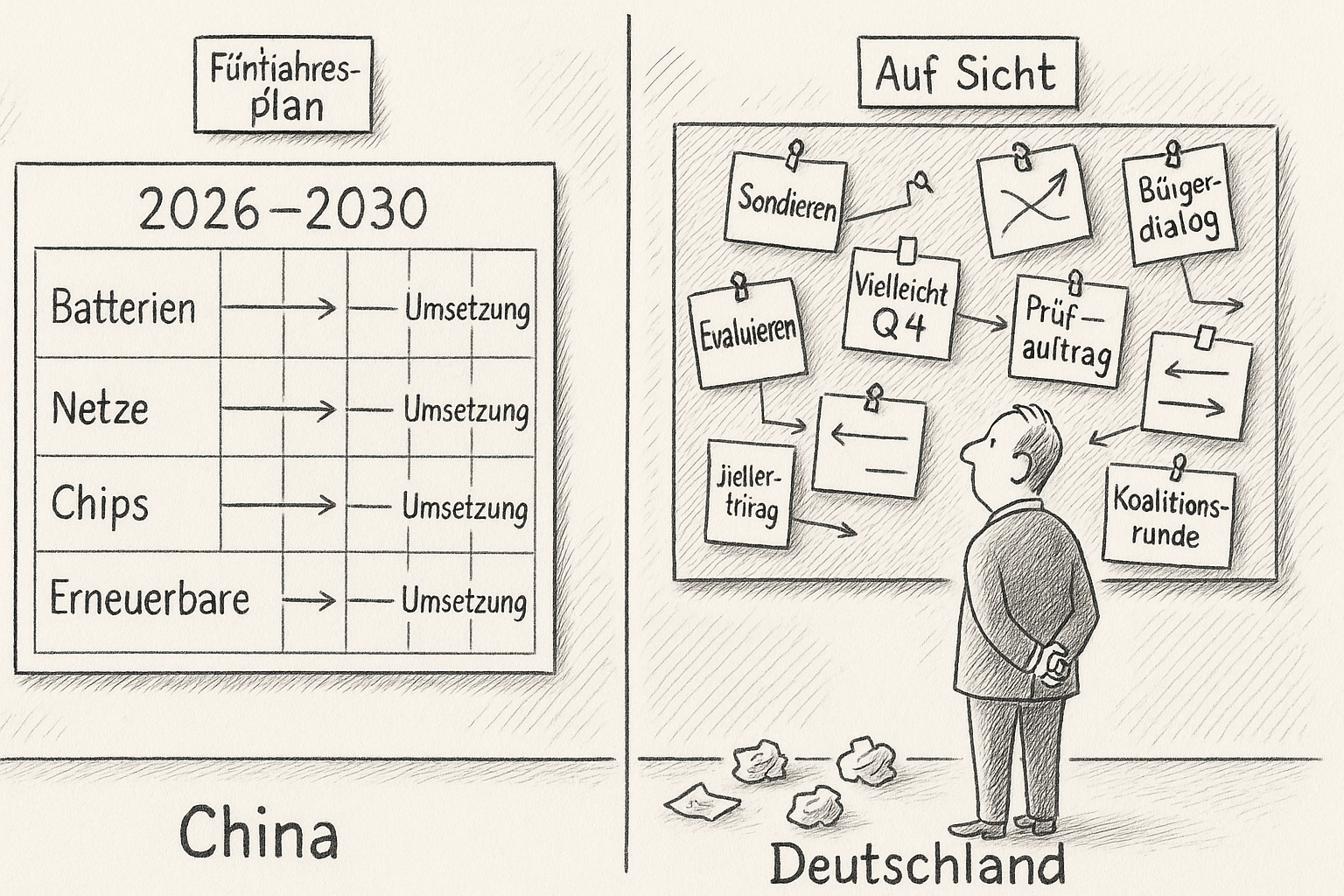

Der Punkt ist nicht, dass China „es besser macht“. Der Punkt ist: Es macht es mit System. China hat dafür seit Jahrzehnten ein Instrument: den Fünfjahresplan. Früher das Symbol einer zentralistischen Planwirtschaft. Heute: ein strategischer Rahmen, in dem Schwerpunkte definiert, Ressourcen gebündelt und Ziele operationalisiert werden. Keine Wunschzettel. Keine Worthülsen. Sondern ein Text, an dem sich Provinzregierungen, Ministerien, Konzerne ausrichten müssen.

Die USA machen das übrigens nicht viel anders. Nur da heißt die Industriestrategie „IRA – Inflation Reduction Act“. Heißt konkret: 369 Milliarden Dollar Investitionen in Infrastruktur in zehn Jahren. Kanada? Zieht nach. Südkorea? Ebenfalls. Und Europa? Führt Debatten darüber, ob ein Industriestrompreis verfassungsrechtlich zulässig sei. In der größten Exportnation der G7 einem Land, das auf seinen Ingenieurgeist genauso stolz ist wie auf seine Pünktlichkeit fehlt es nicht an Know-how sondern an strategischer Richtung.

Und das ist der eigentliche Skandal: Jedes größere Unternehmen in Deutschland hat so etwas. Es nennt sich „Strategiedokument“. Es enthält Zielbilder, Investitionspfade, Notfallpläne. Und: Szenarien für den zweitbesten Weg. Denn wer langfristig denkt, weiß: Der beste Weg ist selten gangbar. Und wer das akzeptiert, plant besser.

Der deutsche Staat hingegen? Hat nicht einmal eine konsolidierte Bilanz. Kein Lagebericht. Keine Rückstellungen für Brücken, Schulen oder Infrastruktur. Keine strategische Zielarchitektur, gegen die man politische Entscheidungen prüfen könnte. Und so betreiben wir Transformation auf Sicht und wundern uns über den Nebel. Dabei ist das Prinzip eigentlich simpel: Wer auf Zukunft setzt, muss sie auch möglich machen. Nicht durch Parolen, sondern durch Strategie.

Das Gegenteil von strategischer Industriepolitik ist übrigens die viel besungene „Technologieoffenheit“. Wer bei jeder industriepolitischen Entscheidung auf diesen Begriff verweist, aber keinen klaren Plan für Infrastruktur, Investitionen oder Versorgungssicherheit vorlegt, fordert nicht Offenheit, sondern verweigert sich, strategisch zu denken. Denn Offenheit ohne Entscheidung ist keine Strategie. Sie ist eine Ausrede. Ein Ausweichen vor dem, was es bräuchte: Richtung, Priorität, Verantwortung.

Der Markt regelt das eben nicht allein. Wer darauf setzt, dass sich alles schon irgendwie von selbst sortiert, während andere Länder längst Industriepolitik mit Milliarden unterfüttern, der spielt nicht Zukunft, der pflegt ein Gefühl. Er betreibt Industriesentimentalität wie sie die FDP zur Meisterleitung gebracht hat. Und mit Sentimentalität gewinnt man keine Wahlen und keine Märkte. Nicht gegen BYD. Nicht gegen Huawei. Und auch nicht gegen den eigenen Stillstand.Industriepolitik ist die harte Wahrheit. Nicht, weil sie schön ist. Sondern weil sie funktioniert.

Wir können uns nicht länger darauf verlassen, dass der Markt die Transformation schon irgendwie regeln wird. Dafür ist der Zeitdruck zu groß, die Konkurrenz zu schnell, die geopolitische Unsicherheit zu tief. Der Markt kann Innovation – ja. Aber er braucht Richtung. Er braucht Zielarchitektur. Und er braucht Unterstützung, dort, wo Investitionen zu riskant oder zu langfristig sind, als dass sie sich von allein rechnen: bei Batteriefertigung, bei Halbleitern, bei kritischen Rohstoffen.

Wertschöpfung ist kein Lieferdienst

Gerade die Batterieproduktion ist dafür ein lehrreiches Beispiel. Noch vor wenigen Jahren wollte Porsche mit großem Aufwand eigene Zellen entwickeln. Jetzt wurde das Projekt gestoppt. Zu teuer, zu kompliziert, zu langsam. Stattdessen wird nun eben bei CATL gekauft. In China. Aus Sicht der Controller nachvollziehbar, aus Sicht der Industriepolitik fatal. Denn wer nur noch zukauft, verliert nicht nur Marge, sondern auch Technologiehoheit. Und Einfluss.

Wer bei Schlüsseltechnologien nicht mitproduziert, wird zum Zulieferer derer, die es tun. Dann bleibt uns nur, das schicke Logo auf das zu kleben, was anderswo entwickelt wurde. Und das ist keine industrielle Souveränität sondern ist Markensentimentalität im Windschatten der Weltmärkte.

Das ist übrigens keine Polemik, sondern eine reale strategische Gefahr. Denn Deutschland war nie einfach nur eine Werkbank, sondern ein Technologieland. Unsere Stärke lag immer in der Verbindung von Forschung, Entwicklung und Produktion. Genau diese Verbindung aber droht zu reißen. Wenn wir uns auf den Standpunkt zurückziehen, dass entscheidende Komponenten wie Batterien nur noch in Asien produziert werden, während wir hierzulande Theorien, Normen oder Design liefern, dann unterschätzen wir, wie sehr Wertschöpfung, Wissen und Macht an die Produktion gebunden sind.

Produktionskompetenz bedeutet nicht nur Fabriken. Sie bedeutet Know-how, Zuliefernetzwerke, industrielle Ausbildung, Einfluss auf Standards und strategische Souveränität. Wer all das auslagert, verliert über kurz oder lang auch die Fähigkeit, Innovationen selbst zu realisieren. Und er macht sich abhängig von Entscheidungen, die anderswo getroffen werden.

Wer also glaubt, wir holen Teile und Technologien aus China, bauen das hierzulande zusammen, kleben ein Audi-Logo drauf und verkaufen das Ganze mit Aufschlag zurück, der denkt in einer Welt, die es so nicht mehr gibt. Schon heute liegt bei einem VW, der in China fährt, rund 95 % der Wertschöpfung in China. Umgekehrt? Wenn ein BYD in Deutschland unterwegs ist, bleibt hier: nichts. Keine Jobs, keine Steuern, keine industrielle Tiefe. Einfache Rechnung: NULL Prozent. Das ist kein Technologietausch. Das ist Etikettenschwindel und ein Vorgeschmack darauf, wie sich Abhängigkeit anfühlt.

Wie Zukunft entsteht und warum sie in Deutschland selten eine Adresse hat

Was es in Deutschland also bräuchte, sind Umgebungen, in denen Zukunft überhaupt entstehen und Industrie wieder gedeihen kann. „Environments“, wie man in der Innovationsforschung sagt. Das wären Orte, in denen Forschung, Anwendung, Finanzierung und Produktion nicht nebeneinander existieren, sondern ineinandergreifen. Boston ist so ein Ort. Dort sitzt das MIT, ein öffentlich finanziertes Spitzeninstitut, das nicht nur Wissen produziert, sondern auch Unternehmen gründet. Rund um den Campus haben sich Hunderte Start-ups angesiedelt, oft gegründet von Absolvent:innen oder Professor:innen. Sie arbeiten mit der Industrie zusammen, mit Kapitalgebern, mit Behörden. Neue Ideen durchlaufen keine endlosen Genehmigungswege, sondern Testlabore. Der Unterschied zur deutschen Universitätslandschaft könnte größer kaum sein: Hier die Gliederung der Habilitation, dort der Prototyp.

Ein anderes Beispiel ist Israel. Auch dort gibt es eine dichte Innovationslandschaft. Aber sie speist sich aus einer anderen Quelle: Der Verbindung von ziviler Forschung, privater Technologieentwicklung und militärischer Anwendung. In Israel sind Sicherheitsinteressen kein Widerspruch zu technologischer Entwicklung, sondern deren Antrieb. Viele der bedeutendsten Start-ups des Landes, etwa in den Bereichen Drohnentechnologie, Cybersecurity oder Sensorik wurden von ehemaligen Offizieren oder aus Armeeprojekten heraus gegründet. Das Militär ist dort nicht nur Nutzer, sondern Impulsgeber. Und die Gesellschaft weiß: Wenn ein Unternehmen ein neues Verteidigungssystem, ein Frühwarnsensor oder eine Datenplattform entwickelt, dann ist das nicht nur ökonomisch relevant, sondern auch wichtig für aller Überleben.

Natürlich ist Deutschland kein Israel. Aber die Ausgangslage verändert sich. Spätestens seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist die Vorstellung, Rüstung sei moralisch von Innovation zu trennen, nicht mehr haltbar. Eine Drohne kann töten, ja. Aber sie kann auch schützen. Und sie ist technologisch ein Hochleistungsprodukt: leicht, präzise, autonom, steuerbar in Echtzeit. Wer hier forscht, entwickelt Materialien, Steuerungssysteme, Sensorik, KI-gestützte Analytik. All das sind Schlüsselkompetenzen für andere Bereiche: Energie, Logistik, Landwirtschaft, Katastrophenschutz.

Wenn wir in Deutschland eine industrielle Erneuerung wollen, dann nicht nur als Rückgriff auf die Vergangenheit aus Stahl, Autos und Chemie. Sondern als Fortschreibung mit neuen Mitteln. Die Rüstungsindustrie könnte, richtig verstanden, ein Schrittmacher sein. Nicht weil Krieg gut ist. Sondern weil Sicherheit eine Voraussetzung für alles andere ist: Für Demokratie, für Nachhaltigkeit, für gesellschaftliche Stabilität. Und weil viele technologische Umbrüche genau dort beginnen, wo der Druck am höchsten ist. Man muss es nur strategisch denken und institutionell ermöglichen.

Industriepolitik bedeutet in diesem Kontext nicht, Geld zu verteilen. Sondern Räume zu schaffen, in denen das Neue überhaupt entstehen kann. Sie müsste dafür sorgen, dass Universitäten nicht nur Forschung betreiben, sondern Spin-offs gründen. Dass Ingenieur*innen, Informatikerinnen und Materialwissenschaftler nicht als Einzelkämpfer:innen arbeiten, sondern gemeinsam mit Finanzierinnen und Praktikern. Dass es nicht nur Gründerstipendien gibt, sondern auch eine Folgefinanzierung. Dass die Bundeswehr nicht nur bestellt, sondern mitentwickelt. Und dass man nicht jedes Mal zusammenzuckt, wenn das Wort „Militär“ in einem Innovationspapier auftaucht.

Die Frage ist nicht, ob das geht. Sondern ob man es will. Und ob man erkennt, was auf dem Spiel steht.

Die Bürokratie als strategische Bremse

Wir befinden uns in einer Welt, in der technologische Souveränität nicht nur ein Begriff für Debattenrunden ist, sondern die Grundlage dafür, ob man politisch handlungsfähig bleibt. Wer keinen Zugriff auf kritische Infrastrukturen hat, wer keine Sensoren bauen, keine Netze kontrollieren, keine Speicher betreiben kann, der wird abhängig. Und zwar nicht in abstrakter Form, sondern ganz konkret: bei jeder Lieferung, jedem Update, jeder Wartung.

Deshalb ist Industriepolitik, richtig verstanden, kein Selbstzweck. Sie ist kein Subventionskanal für Unternehmen, kein rückwärtsgewandtes Festhalten an Strukturen. Sie ist der Versuch, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Gesellschaften überhaupt noch Ziele verfolgen können; ökonomisch, ökologisch, sozial. Und in diesem Sinne ist sie auch die Voraussetzung dafür, dass Klimaneutralität mehr sein kann als ein Versprechen: nämlich ein realer Umbau. Mit Zustimmung. Mit Kompetenz. Und mit den Technologien, die dafür nötig sind.

In letzten Teil dieser Serie (Teil 2) haben wir gezeigt, warum Wirkung politisch wirkmächtiger ist als Erzählung. Hier nun zeigt sich: Wirkung entsteht nicht durch Appelle. Sondern durch Environments. Und die entstehen nur, wenn man sie ermöglicht; strategisch, finanziell aber eben auch institutionell.

Industriepolitik in der Gegenwart müsste deshalb auch Bürokratiepolitik sein. Nicht, um zu privatisieren. Sondern um zu ermöglichen. Wenn Klimaziele ernst gemeint sind, dann kann man nicht jahrelang auf ein Windrad warten, weil die Prüfstatik noch nicht abgestempelt ist. Wenn Versorgungssicherheit Priorität hat, dann muss der Ausbau kritischer Infrastruktur in Monaten funktionieren, nicht in Legislaturperioden.

Ein Weg, hier neu zu denken, wäre: Verwaltung nicht als Selbstzweck zu verstehen, sondern als Infrastruktur. Und wie jede Infrastruktur muss auch sie modernisiert werden. Nicht kosmetisch, sondern grundlegend. KI-Systeme könnten dabei helfen, nicht um Entscheidungen zu ersetzen, sondern um Prozesse zu beschleunigen. Automatisierte Prüfung von Förderanträgen, intelligente Vergabeplattformen, digitale Planfeststellungsverfahren, prädiktive Ressourcensteuerung, das alles ist technisch längst möglich. Aber institutionell bislang kaum realisiert.

Die Verwaltung ist das Rückgrat jeder Strategie. Wenn sie lahmt, lahmt das Ganze. Deshalb gehört zur Industriepolitik der Zukunft nicht nur Geld, nicht nur Planung, nicht nur Mut. Sondern ein Verwaltungsumbau, der Geschwindigkeit bringt, ohne Grundrechte zu schleifen. Und ein politischer Wille, der nicht nur sagt, was möglich wäre, sondern dafür sorgt, dass es auch geschieht.

Der Fehler der Verdrängung: Wohlstand ohne Herkunft

Aber warum passiert das nicht? Nicht, weil „die Politiker™“ es nicht wollten. Sondern weil wir kulturell oft nicht industriefreundlich denken. Die größte Schwäche der deutschen Industriepolitik ist nicht, dass sie zu klein gedacht wird, sondern, dass sie in vielen gesellschaftlichen Schichten überhaupt nicht gedacht oder bedacht wird. In weiten Teilen der Gesellschaft gilt Wohlstand nicht als Ergebnis, sondern als Zustand. Fast wie gutes Wetter oder innere Balance. Etwas, das einfach da ist, solange man sich zivilisiert verhält, demokratisch bleibt und sich möglichst oft auf der richtigen Seite der Geschichte wähnt

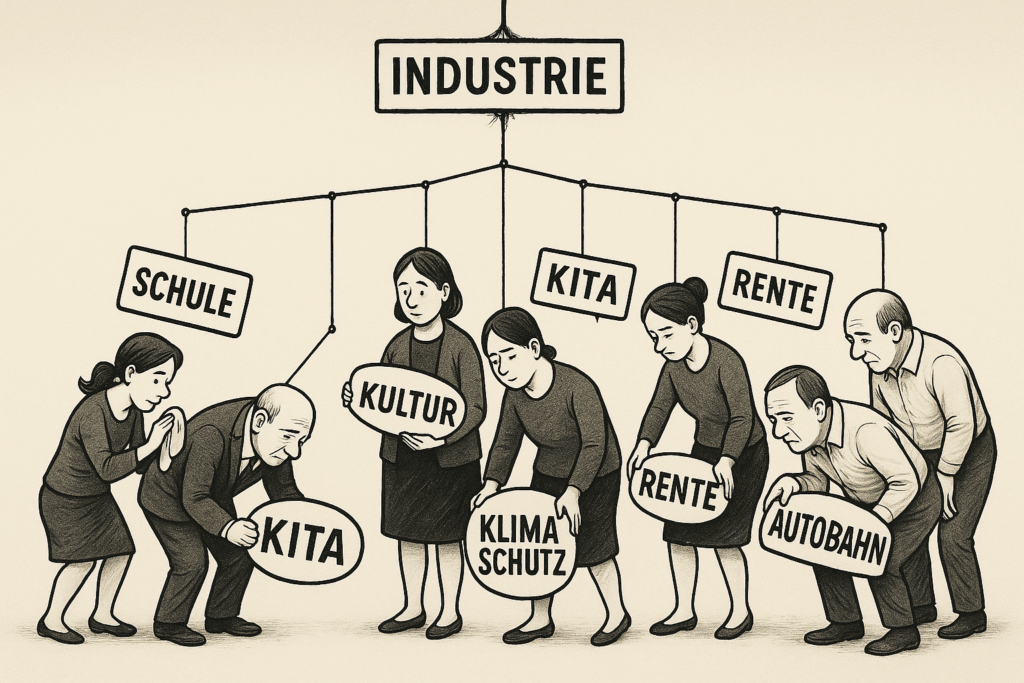

Dabei gilt eine einfache Wahrheit: Geld muss erwirtschaftet werden. Auch jenes, das in Schulen, Universitäten, Theatern oder Sozialwohnungen fließt. Auch jenes, das BAföG finanziert, Kulturratshonorare, Rentenzahlungen, Lehergehälter und Beamtenpensionen. Und doch ist genau diese Erkenntnis in weiten Teilen der Gesellschaft in den Hintergrund gerückt. Viele Lehrer*innen, Verwaltungsangestellte, Kulturschaffende, NGOs und Aktivist:innen verstehen ihre Arbeit zu Recht als gesellschaftlich wertvoll aber übersehen oft, dass diese Wertschöpfung erst möglich wird, weil anderswo Wertschöpfung stattfindet.

Der Fehler liegt nicht im Idealismus. Sondern im ökonomischen Analphabetismus. Wenn in der politischen Bildung Deutschlands über Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit oder Diversität gesprochen wird, dann selten mit dem Hinweis darauf, dass selbst die besten gesellschaftlichen Ziele eine wirtschaftliche Basis brauchen. Man kann sich über Lieferketten empören, aber jemand muss sie betreiben. Man kann soziale Absicherung fordern, aber jemand muss die Produktivität erzielen, die sie langfristig trägt.

Besonders deutlich zeigt sich das im Bildungssystem. Politische Bildung endet häufig bei den Institutionen, selten bei den Produktionsketten. Schülerinnen und Schüler lernen, was der Bundesrat ist, aber nicht, wie ein industrieller Standort funktioniert. Sie kennen die Verfassung, aber nicht die volkswirtschaftliche Bedeutung von Wertschöpfungsketten, Exportüberschüssen oder Industriebrachen. Wer in einer Gesellschaft aufwächst, die Industrie nur als Umweltproblem und nicht als Wohlstandsbasis kennt, wird schwer für eine strategische Industriepolitik zu gewinnen sein. Oder wie es ein Unternehmer aus Süddeutschland einmal mir gegenüber formulierte: „Wenn ich noch einmal hören muss, dass meine Maschinenhalle hässlich ist, aber der Bürgersaal schön, dann weiß ich: Wir haben etwas falsch erklärt.“

Dahinter steckt kein böser Wille. Sondern eine kulturelle Verschiebung. Deutschland hat über Jahrzehnte (auch durch den Erfolg seiner Industrie) eine bürgerliche Selbstverständlichkeit des Wohlstands entwickelt. Doch die Grundlage dafür war nie das bloße Dasein. Sondern eine klare ökonomische Architektur: eine starke industrielle Mitte, innovationsfähige Unternehmen, gut bezahlte Facharbeit, ein starker Export, produktionsnahe Forschung.

Wenn diese Architektur zerbricht, durch technologische Abhängigkeit, durch regulatorisches Chaos, durch verpasste Investitionen, dann bricht mehr als nur ein Wirtschaftssektor. Dann bricht die Grundlage für das, was wir für selbstverständlich halten: Sicherheit, Bildung, Kultur, Gesundheit, Rechtsstaat.

Industriepolitik muss deshalb mehr sein als ein Konjunkturpaket. Sie ist eine politische Form von Realismus. Und sie braucht, damit sie funktioniert, ein gesellschaftliches Verständnis dafür, woher der Wohlstand eigentlich kommt. Und was es bedeutet, ihn zu sichern.

Industriepolitik ist die harte Wahrheit. Nicht, weil sie alle Probleme löst. Sondern, weil ohne sie nichts gelöst werden kann. Sie ist kein Gegenmodell zur Demokratie, kein Ersatz für Klimapolitik, kein Gegensatz zu sozialem Ausgleich, sondern deren Voraussetzung. Ohne wirtschaftliche Substanz kein Gestaltungsraum. Ohne produktive Basis keine Gerechtigkeit. Ohne industrielle Resilienz keine politische Souveränität.

Wenn wir Demokratie, Klimaschutz und sozialen Zusammenhalt bewahren wollen, müssen wir anfangen, strategisch zu denken und zwar so konkret, wie es bislang nur unsere globalen Wettbewerber tun.

Doch dafür braucht es mehr als Einsicht. Es braucht Mut, Klarheit, Verantwortung. Und vielleicht auch eine neue politische Kraft: Eine Partei, die Widersprüche aushält, ohne sich zu verlieren. Die Ziele benennt und Wege durchdenkt. Eine Partei, die nicht das meiste verspricht, sondern das Mögliche wahrmacht.

In Teil 4 „Die Partei, die es bräuchte“ stellen wir die Frage: Wie müsste eine Partei aussehen, die Zukunft denkt, statt Vergangenheit verwaltet? Außerdem analysieren wir die Lebenslügen der etablierten Parteien: Warum die FDP auf Technologieoffenheit setzt, statt auf Strategie. Warum die SPD Gerechtigkeit beschwört, aber immer mehr junge Menschen zahlen lässt. Warum die Union Wohlstand verspricht, aber Zuwanderung verweigert. Und warum die Grünen Ökologie und Industrie noch immer nicht zusammenbringen.

Die AfD bbleibt außen vor, nicht, weil sie keine Lebenslüge hätte, sondern weil sie selbst eine ist.