Die Lüge vom schnellen Wandel

Dies ist Teil 2 einer siebenteiligen Serie über politische Strategie, Klimapolitik, Widerspruch und die Frage, wie Systeme überleben, die sich selbst nicht genügen. Wenn du Teil 1 noch nicht gelesen hast, findest du ihn hier: Die Texte entstanden im Rahmen einer Chinareise im September 2025, gemeinsam mit einer Wirtschaftsdelegation. Sie sind bewusst essayistisch, zugespitzt, manchmal spekulativ. Die Fakten stimmen im Großen. Die Perspektive ist meine. Feedback jederzeit willkommen.

Je länger ich hier in China bin, desto klarer wird mir, woran wir in Europa womöglich scheitern: nicht an fehlender Einsicht, sondern an zu vielen Ansprüchen auf einmal.

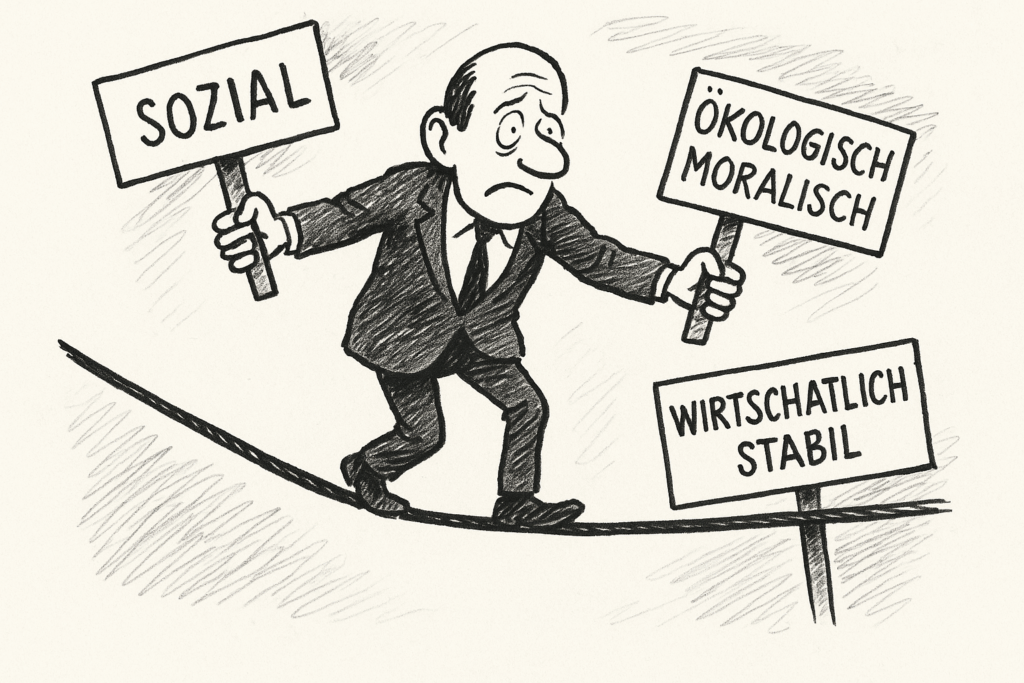

Wir wollen klimaneutral werden, ohne wirklichen Verzicht. Sozial gerecht bleiben, ohne Umverteilung. Geopolitisch unabhängig, ohne Industrieschutz. Und dabei moralisch konsequent. Alles auf einmal. Und möglichst sofort.

In Sachen Transformation der Industrie geht die Erzählung so: Die Klimakrise ist existenziell, also handeln wir. Gründlich, ambitioniert, wissenschaftlich fundiert. Jedes Jahr neue Gesetze, neue Programme, neue Versprechen. Klimaneutral bis 2045. Verkehrswende, Wärmewende, Agrarwende, raus aus dem Fossilen, rein in die Erneuerbaren, bei stabilen Wohlstand und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Es ist ein schöner Plan. Und er ist richtig.

Denn ja, die Lage ist dramatisch. Das CO₂-Budget ist fast aufgebraucht. Die Erde erwärmt sich schneller, als selbst pessimistische Szenarien vorausgesagt haben. Die Notwendigkeit des Wandels ist keine Meinung. Sie ist physikalisch. Und trotzdem, während ich aus meinem Hotelzimmer in Shanghai über Pudong blicke, beginne ich zu zweifeln, ob wir mit diesem Ansatz wirklich dort ankommen, wo wir hinmüssen.

Ich sehe eine rote Fahne, überragt von einer Skyline aus Stahl, Glas und Ambition. Ein Bild, das jedem westlichen Ideal widerspricht, und gerade darin eine verstörende Kraft entfaltet. Denn hier ist der Widerspruch keine Schwäche. Er ist Methode. Nie wehte diese Fahne machtvoller. Nicht wie in der DDR, wo sie über einem System flatterte, das nicht einmal Kaffee für seine Grenzer bereitstellen konnte. Hier in Shanghai ist sie Symbol realer Macht, politisch, wirtschaftlich, kulturell. Und das Alles weil Deng Xiaoping bereit war, die Reinheit seiner Lehre aufzugeben, um Wirkung zu erzielen.

Als Deng Anfang 1992 in den Süden reiste, tat er es ohne Mandat. Er war bereits 87 Jahre alt, ein uralter Mann, und doch überzeugt: wenn einer für China den richtigen Kurs setzen konnte, dann er. Deng besuchte die Orte, wo das Land auf seine Anordnung versuchsweise ausprobierte, wie weit man sich dem Markt annähern konnte: Shenzhen, Zhuhai, Guangzhou.

Überall, wo er ankam, sammelten sich die Menschen und hatten Fragen. Arbeiter in halbfertigen Fabriken. Parteikader, die nicht wussten, wie sie die nächsten Monate erklären sollten. Manager, die Investoren vertrösten mussten. Und Deng, mit dunkler Brille, Filzhut, in einem Mantel, der in den 70ern modern gewesen war, stellte sich hin und sagte seine berühmten Sätze über Katzen und Mäuse, über Reichtum und Reformen, über die Wahrheit der Entwicklung. (Vgl. Teil 1) Denn er wusste, was auf dem Spiel stand: Alles. Es war kein Akt der Begeisterung. Es war eine Notoperation.

Dengs Leistung für das heutige China besteht vor allem darin, dass er erkannte, dass der soziale Kitt der Zukunft nicht mehr aus Überzeugung bestand, sondern aus der Hoffnung auf ein besseres Leben. Und er begriff: Diese Hoffnung lässt sich nicht mit Parolen stillen. Sondern mit Wirkung. Mit Wachstum. Mit sichtbarem Fortschritt.

Es waren keine großen Auftritte. Kein Pomp, kein Jubel, fast unscheinbar. Aber die Wirkung war eindeutig. Denn was Deng China ins Stammbuch schrieb war klar: Ideologie darf kein Hindernis für Wirksamkeit sein. Wenn das System überleben will, muss es liefern, nicht nur erzählen. Und es funktionierte. Als Deng zurück nach Peking kam, waren die Weichen gestellt Seine Reise hatte gewirkt. Nicht durch Gesetz, sondern durch die Autorität eines alten Mannes.

Ein Jahr nach Dengs Reise in den Süden stiegen die ausländischen Direktinvestitionen in China um 140 %. Zwei Jahre später wurde Shanghai offiziell zur Sonderwirtschaftszone erklärt und entwickelte sich in atemberaubender Geschwindigkeit zu dem globalen Knotenpunkt für Handel, Industrie und Technologie, der die Stadt heute ist. Innerhalb eines Jahrzehnts war das Land zur Werkbank der Welt geworden. Nahezu jedes Smartphone, das wir heute in Händen halten kommt aus China. Reale Macht, nicht durch einen Masterplan, sondern durch ein strategisches Manöver gegen die eigene Orthodoxie.

Und Deng? Er starb 1997. Ohne je wieder ein offizielles Amt bekleidet zu haben. Aber seine Reise in den Süden war der Anfang der chinesischen Gegenwart. Ein Moment, der nicht gefeiert, sondern umgesetzt wurde. Nicht durch Parolen, sondern durch Pragmatismus. Weil Deng den Mut hatte, Widerspruch als Mittel zu akzeptieren.

Was, wenn genau das auch für uns gilt?

Wenn das Ziel den Blick auf den Weg verstellt

Fakt ist: In Sachen Klimatransformation kommt nicht einmal das, was wir längst angestoßen haben, so schnell voran, wie es müsste. Und gleichzeitig fliegt uns die gesellschaftliche Basis für den Umbau der Gesellschaft um die Ohren. Die Widerstände gegen den Umbau wachsen, während der Fortschritt stockt.

Die Wärmepumpen stehen in den Katalogen, aber nicht im Keller. Der Wasserstoff bleibt ein Versprechen in PowerPoint Präsentationen des Wirtschaftsministeriums. Der Solarausbau stockt, die Genehmigungen lahmen. Die AfD liegt bei bald 30 Prozent. Und wir emittieren trotzdem weiter. Nicht, weil wir ignorant wären, sondern weil wir auf Dinge angewiesen sind, die sich nicht einfach abbestellen lassen: Wärme, Mobilität, industrielle Grundversorgung. Das ist kein Verrat am Ziel. Es ist schlicht eine bittere Notwendigkeit und deshalb eine Tatsache.

Trotzdem reden viele Progressive so, als könne jetzt alles ganz schnell anders werden. Am besten gestern, aber in jedem Fall heute. Der Umbau soll sofort kommen, der Wandel als Normalfall erscheinen, das Neue in voller Geschwindigkeit anlaufen, ohne Reibung, ohne Rückfrage, ohne Rücksicht. Wer Zweifel anmeldet, gilt als zögerlich, wer Einwände hat, als Gegner. Doch hinter dieser Haltung verbirgt sich ein grundlegendes Missverständnis: Die Annahme, dass ein richtiges Ziel automatisch auch die eingesetzten Mittel legitimiert und ihre Wirksamkeit garantiert.

Anders gesagt: Nur weil der Klimawandel real und belegt ist, folgt daraus nicht, dass jeder Schritt zu seiner Bekämpfung automatisch praktikabel ist. Die wissenschaftliche Klarheit des Problems: die Erwärmung, die Kipppunkte, die Bedrohung erzeugt zu Recht eine große Dringlichkeit. Aber Dringlichkeit ersetzt keine Umsetzbarkeit. Das Ziel mag eindeutig sein: Die Katastrophe aufhalten. Doch die Mittel; Abschaltung von Industrien, Umbau der Infrastruktur, Transformation ganzer Lebens- und Arbeitsbereiche sind nicht beliebig beschleunigbar. Sie stoßen an reale Grenzen: Ressourcen, Kapazitäten, gesellschaftliche Zustimmung.

Wer Maßnahmen durchsetzt, die sozial, kulturell oder wirtschaftlich nicht tragfähig sind, erreicht nicht mehr Tempo, sondern Blockade. Und verliert im Zweifel nicht nur die Wirkung, sondern auch die politische Basis. Man kann das Morgen nicht allein durch Analyse beschließen, wenn das Heute nicht mitkommt.

Schauen wir doch einmal genauer auf dieses “Heute”. Was ist es? Eine völlig erschöpfte Gesellschaft. Von Corona, vom Krieg in der Ukraine, von der Inflation, von Trump, Putin, Cum-Ex, von einem Jahrzehnt aus Krisen und Vertrauensverlust und einer Zone floodet with shit. Die demokratische Tragfähigkeit sinkt, die Legitimität unseres Systems wird von innen wie von außen herausgefordert.

Und genau hier liegt die Paralelle zu China. Auch Deng stand 1991 vor so einer solchen Situation. Nach dem Massaker auf dem Tian’anmen war die chinesische Gesellschaft erschüttert, die Wirtschaft am Boden, die Sowjetunion zerfallen, das Land ohne Richtung. Deng wusste: Wenn wir auf Reinheit setzen, verlieren wir alles. Also stellte er die Logik um. “Entwicklung ist die harte Wahrheit”. Das Ziel Kommunismus blieb formell, aber der Weg dorthin wurde neu erfunden.

Und was tut Deutschland im Jahr 2025? Es hält an einem Versprechen fest, das sich in seiner gegenwärtigen Form kaum mehr einlösen lässt: dass der Umbau zur klimaneutralen Gesellschaft nicht nur möglich, sondern auch sozial schmerzfrei und politisch konfliktfrei machbar sei. Dass man alles haben könne: Fortschritt, Gerechtigkeit, wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und ökologisches Verantwortungsbewusstsein, ohne die Grundarchitektur des Bestehenden ernsthaft zu erschüttern. Dieses Versprechen wird quer durch die demokratischen Lager getragen. Von links als moralischer Imperativ. Von der Mitte als Modernisierungspfad. Von konservativer Seite mit wachsendem Unbehagen, aber dennoch mit der Einsicht, dass Null Emissionen das Ziel sind.

Was hinter der verbreiteten Erzählung vom reibungslosen Wandel steht, ist selten Illusion. Es ist eher ein psychopolitisches Gemisch aus Wunsch, Verantwortung und Angst. Der Wunsch, dass es wirklich so einfach sein möge. Dass sich Veränderung und Bestätigung nicht ausschließen müssen. Schließlich ist man in Deutschland seit 1945 daran gewöhnt, sich auf der richtigen Seite der Geschichte zu sehen, und nicht zu denen zu gehören, die sich später erklären müssen.

Hinzu kommt die Verantwortung, das Land nicht zu überfordern. Niemand will derjenige sein, unter dessen Politik ganze Branchen kollabieren oder Regionen kippen. Und da ist die Angst, offen zu benennen, dass auch eine gute Transformation Verlierer kennt und dass deren Zahl groß sein könnte. Deshalb klammert man sich an die Vorstellung, dass Ziel, Weg und Wirkung schon irgendwie zusammenpassen werden. Oder wissenschaftlich ausgedrückt: an Kohärenz. So entsteht ein paradoxes Projekt: Eine Gesellschaft soll sich radikal verändern, ohne dass sich jemand ernsthaft verändern muss.

Doch diese Spannung wird irgendwann ein unauflöslicher Widerspruch. Die gesellschaftliche Kohärenz, die man zu wahren versucht, wird zur eigenen Überforderung. Menschen erleben, dass ihnen viel abverlangt wird, finanziell, emotional, kulturell, aber wenig erklärt. Robert Habeck war der letzte in der deutschen Politik, der das ernsthaft versucht hat. Aber er scheiterte. Und so trifft der Alltag der Menschen auf einen Umbau der Welt, den sie nicht verstehen können und der ihnen Angst macht. Unter der Oberfläche der großen Ziele fühlt sich die eigene Lebensrealität bedroht: die Rentnerin, die im Winter nicht mehr heizt, weil die Kosten steigen. Der Handwerksbetrieb, der wegen der neuen Auflagen schließen muss. Die Eltern, die sich fragen, wie sie in einer autofreien Stadt drei Kinder zur Schule und zum Hockey bringen sollen.

Was daraus entsteht, ist kein sofortiger Aufstand. Sondern ein allmähliches Abkoppeln. Erst mental, dann emotional, irgendwann politisch. Die Menschen hören auf, den Erzählungen zu glauben, weil sie sich darin nicht mehr wiederfinden. Sie erleben, dass ihnen viel zugemutet wird und wenig gelingt. Und sie erleben es nicht nur in der Debatte, sondern auch im Alltag: wenn der Bus wieder nicht kommt. Wenn der Kitaplatz fehlt. Wenn der neue Ausweis drei Monate dauert. Wenn die Steckdose im Zug nicht funktioniert, aber dafür der Strompreis steigt.

Es sind keine großen Skandale. Es sind tausend kleine Zumutungen, die sich ineinander verhaken. Eine Infrastruktur, die knirscht. Eine Verwaltung, die nicht liefert. Ein politisches System, das Versprechen macht, aber keine Wirkung erzeugt. Die Geschichte des Aufbruchs wird erzählt, aber nicht gespürt.

Und dann kommt der Punkt, an dem sich das Gefühl ausbreitet, dass diese Lücke nicht mehr kleiner wird, sondern größer. Es ist nicht Wut, die zuerst entsteht, sondern Müdigkeit. Rückzug. Das stille Einverständnis, dass man sich auf sich selbst verlässt – und auf niemand sonst. Erst später kommt Widerstand. Dann Radikalisierung. Und irgendwann, wenn es schlecht läuft, der politische Zusammenbruch. Nicht durch Rebellion, sondern durch Erschöpfung. Die Demokratie zieht sich zurück und überlässt das Feld den Feinden der offenen Gesellschaft, die weniger müde sind, weil sie nie Verantwortung tragen mussten. Und alles nur, weil man den Wandel nicht richtig erklärt, nicht ehrlich umgesetzt und nicht strategisch durchdacht hat.

Was ich hier schreibe ist gerade keine Absage an den Wandel an sich. Sondern eine Erinnerung daran, dass auch politische Transformation ihren eigenen Gesetzen folgt. So hart und berechenbar wie physikalische Kräfte: Reibung, Trägheit, Rückkopplung. Wer sie das ignoriert, beschleunigt den Wandel nicht. Er verliert die Kontrolle.

Aber was ist in einer solchen Lage überhaupt noch möglich? Wenn das Ziel bleibt, aber der Weg blockiert ist? Wenn die Gesellschaft verunsichert, erschöpft, misstrauisch geworden ist, so wie China Anfang der 1990er. Wenn die politische Führung das Richtige will, aber nicht mehr durchdringt? Was dann?

Die Kunst das zweitbeste zu tun

Deng hat damals etwas umgesetzt, das in der Ökonomie als Second-best-Ansatz bekannt ist. Er stammt aus der Wohlfahrtsökonomie und beschreibt Situationen, in denen das optimale Ziel nicht erreichbar ist, weil zentrale Bedingungen fehlen. In solchen Fällen ist es besser, ein realistisches Ziel anzustreben, auch wenn es widersprüchlich ist. Wenn man nicht ideal handeln kann, sollte man wenigstens sinnvoll handeln. Kurz: pragmatisch. Zielorientiert. Uneitel. Für Deng bedeutete das: den Markt zuzulassen, um das System zu retten. Und für uns?

Für die Klimapolitik heißt das: Es bringt nichts, sich eine reine Energiewende auszumalen, wenn es an Rohstoffen, Flächen, wirtschaftlicher Stärke, Genehmigungen oder gesellschaftlicher Zustimmung fehlt. Gerade das Letztere wiegt schwer. Eine Metzgerin auf dem Land, deren Betrieb gerade noch läuft, deren Kühlanlagen aber mit den Strompreisen kämpfen, empfindet das Wort „Transformation“ nicht als Aufbruch, sondern als Bedrohung. Wer heute mit dem Versprechen „klimaneutral bis 2045“ konfrontiert wird, ohne zu erfahren, wie sein Job und seine Existenz auf dieser Grundlage überleben, der hört irgendwann nicht mehr zu. Politik wird dann nicht mehr als Gestaltung erlebt, sondern als Zumutung. Und irgendwann als Übergriff.

In dieser Lage könnte ein strategischer Gedanke helfen, wie ihn Deng einst verkörperte. Ein Denken, das die Kategorie des „verhassten Gegenteils“ nicht ausschließt, sondern einbezieht: nicht als Ziel, sondern als Mittel. Der Markt war für Deng kein Versprechen, aber ein Werkzeug. Genau darin lag seine Modernität: nicht in der Ideologie, sondern in der Reihenfolge der Prioritäten. Wirkung zuerst. Deutung später.

Für uns heute könnte das bedeuten: fossile Energien gezielt dort zuzulassen, wo sie nötig sind, um den Übergang zu den Erneuerbaren überhaupt erst zu ermöglichen. Nicht, weil das moralisch wünschenswert oder wissenschaftlich geboten wäre, sondern weil es unter den aktuellen Bedingungen vielleicht der einzige Weg ist, langfristig den Umbau zu schaffen, ohne dass das System unterwegs kollabiert: Industrieschutz, wo er Beschäftigung sichert, Standortbindung ermöglicht und soziale Stabilität erhält. Subventionen nicht als Dauerprämien, sondern als strategisch eingesetztes Kapital, klar verknüpft mit der Erwartung, dass die begünstigte Industrie ihren Teil zum Umbau beiträgt.

Emissionen und Subventionen heute, damit morgen Windräder stehen. Weil Betonwerke, Kräne, Transportsysteme selbst noch lange nicht klimaneutral funktionieren. Investitionen in eine eigene Halbleiterproduktion, obwohl sie ineffizient ist, weil strategische Souveränität sich nicht an Marktkursen bemisst. Förderprogramme für die Autoindustrie, nicht um den Status quo zu bewahren, sondern um einen geordneten Umbau gegen die chinesische Übermacht überhaupt verhandelbar zu machen.

Vielleicht auch: Kohle und Gas als Reserve, nicht aus Liebe zur Vergangenheit, sondern als Versicherung gegen das Scheitern. Und ein Strompreisdeckel nicht als ökonomische Kapitulation, sondern als Voraussetzung dafür, dass eine verunsicherte Mittelschicht den Umbau nicht nur erträgt, sondern mitträgt. Es wäre der Preis demokratischer Zustimmung. Denn ohne diese Zustimmung, ohne das politische Mandat der Vielen, bleibt selbst der beste Plan am Ende nur Theorie.

Das ist kein Bekenntnis zur Beliebigkeit in den Maßnahmen. Im Gegenteil: Es ist der Versuch, in einer komplexen Gegenwart überhaupt noch gestaltbar zu bleiben. Wer zu lange nur das Richtige fordert, verliert irgendwann die Fähigkeit, das Mögliche zu tun. Und läuft Gefahr, am Ideal zu scheitern, bevor die Realität überhaupt die Chance hatte, sich zu bewegen

Natürlich birgt ein solcher Kurs Risiken. Wer sich vom Ideal entfernt, öffnet Räume für Missbrauch, für Scheinlösungen, für opportunistische Schlupflöcher. Man kennt das: Die Ausnahmen werden zur Regel. Mittel für die Klimatransformation werden zweckentfremdet, um weiter zu emittieren. Frackinggas wird nicht überbrückt, sondern verlängert. Fördermittel versickern in Infrastrukturplänen, die am Ende Autobahnen werden. Aber der Preis für das Gegenteil, für das Festhalten an Zielen, denen die Mittel fehlen, ist höher. Wer an einem Ideal klebt, das sich unter realen Bedingungen nicht durchsetzen lässt, verliert nicht nur Wirkung, sondern Autorität. Dies haben die Grünen in den letzten 5 Jahren bitter erfahren müssen. Von der SPD gar nicht zu sprechen. Erst verdampft das Vertrauen, dann verflüchtigt sich die Zustimmung. Und irgendwann steht man zwar weiter mit der richtigen Idee da, aber ohne Mehrheit. Wenn die Lücke zwischen Anspruch und Vollzug zu groß wird, zerfällt das Mandat. Und mit ihm, über Zeit, die Demokratie selbst.

Was es jetzt bräuchte, wäre daher eine Tugend, die in Deutschland spätestens seit Angela Merkel als unmodern gilt: Strategisches Denken. Diese Form des Denkens war einst Teil unserer politischen Kultur. In der Ära Helmut Schmidt war sie verbunden mit Nüchternheit, mit Realitätssinn, mit einem klaren Gespür für internationale Kräfteverhältnisse. Später geriet sie in Misskredit. In einer Politik, die zunehmend auf Sicht fuhr und an Gefühle appellierte „Sie kennen mich“ (Merkel), schien Strategie wie eine Zumutung aus der alten Welt. Doch heute, unter den Bedingungen des planetaren Umbaus, wäre genau sie wieder nötig.

Strategie bedeutet: die Bereitschaft, sich vom Ideal zu entfernen, ohne es aufzugeben. Nicht aus Zynismus, sondern aus Ernst. Und aus der Einsicht, dass Politik mehr ist als moralisches Sprechen. Dass sie auch bedeutet, Spannungen auszuhalten, zwischen Anspruch und Realität, zwischen Zielbild und Lagebild.

Ein historisches Beispiel dafür war der NATO-Doppelbeschluss. Helmut Schmidt entschied sich damals für eine Politik, die er selbst moralisch für problematisch hielt. Die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Europa, weil er glaubte, dass nur so das strategische Gleichgewicht und letztlich der Frieden erhalten werden konnte. Er verlor darüber sein Amt, seine Partei, seine Zustimmung, aber am Ende behielt Schmiddt recht. Der Beschluss wurde zur Grundlage einer jahrzehntelangen Phase der Entspannung, und läutete den Beginn einer langen Phase der Freiheit für Osteuropa ein.

Schmidts berühmter Satz „Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen“ wurde oft als Kaltschnäuzigkeit missverstanden. Dabei war er Ausdruck genau dieses Denkens. Nicht gegen Ziele. Sondern gegen Wunschdenken. Gegen die Idee, Politik könne sich aus dem Wollen speisen. Für Schmidt, wie später für Deng Xiaoping, der aus derselben Generation stammte, war Politik die Fähigkeit, nicht vom Ideal her zu träumen, sondern von der Lage her zu denken.

Diese Haltung fehlt heute oft. Wir erzählen lieber Geschichten, in denen das Richtige automatisch gelingt. In denen Gerechtigkeit und Effizienz zusammenfallen, Wandel keinen Schmerz verursacht und Veränderung nur eine Frage des guten Willens ist. Vielleicht weil wir es in unserer historischen Erfahrung selbst oft so erlebt haben. Aber so funktioniert Realität nicht. Strategisches Denken wäre der Versuch, wieder damit zu rechnen, dass es Reibung gibt. Und dass man trotzdem handelt.

Die eigentliche Zeitenwende wäre also nicht ein neuer Plan. Sondern eine neue Haltung zum Planen. Eine, in der nicht mehr nur gesagt wird, was sein soll, sondern strategisch gedacht wird, was nötig ist, damit es überhaupt Wirklichkeit werden kann. Nicht die Vision als Pose, sondern der Plan als transparente Zumutung.

Das wäre die eigentliche Transformation: Eine Klimapolitik, die aufhört, eine saubere Geschichte zu erzählen, und anfängt, eine ehrliche zu machen.

In Teil 3 – „Industriepolitik ist die harte Wahrheit“ – fragen wir uns, was dieser Plan eigentlich sein könnte. Wir blicken noch einmal nach China auf Fünfjahrespläne, abgestimmt auf Technologien. Wir schauen auf die USA mit ihrem Inflation Reduction Act als industriepolitischer Wette und wir stellen fest: Auch jedes größere Unternehmen in Deutschland hat heute eine Strategie. Und ein Szenario für den zweitbesten Weg, wenn der beste nicht erreichbar ist. Warum also nicht der Staat? Und was genau könnte dieser Plan sein?